"사장님 이젠 편안하게 주무세요!"...사지로 몰아낸 자영업자...잇따른 죽음들

"우린 눈 하나 깜짝 안 한당께"

(편집자주)

11일 서울 영등포구 한강성심병원 장례식장엔 자영업자 A(여·57)씨의 빈소가 차려져 있었다. 영정 속 그는 앞치마를 목에 두른 모습이었다. 그와 20년 지기라는 김모(45)씨는 언론 인터뷰에서 “거의 가게에서 먹고 살다시피 하면서 일만 한 사람”이라며 “옷도 사 입는 법이 없고, 제 결혼식장에도 앞치마를 입고 왔었다”고 했다. “고작 이렇게 가려고 그렇게 억척스럽게 장사를 했는지… 너무 황망하다”고도 했다. 유족들은 12일 발인해 장례를 치렀다.

경찰에 따르면, A씨는 지난 7일 서울 마포구에 있는 본인의 일식 주점 숙소에서 숨진 채 발견됐다. 생활고를 겪다 극단적 선택을 한 것으로 추정된다. 발견됐을 때는 사망한 지 며칠이 지난 상태였다. 경찰 관계자는 “타살 정황이 없어 유족에게 시신을 인계했다”며 “유서가 있었는지는 공개가 어렵다”고 했다.

이날 찾은 서울 마포구 그의 가게는 문이 굳게 잠겨 있었다. 가게 옆 쪽문에는 소방서에서 쳐놓은 노란색 ‘출입 통제’ 테이프가 붙어 있었다. 가게 창문에는 6월부터 가스를 끊겠다는 ‘도시가스 요금 미납’ 경고장과 지난달 말 구청에서 보낸 등기 우편물 도착 안내 등이 붙어 있었다. 가게 내부 탁자·의자는 그대로였지만, 오랫동안 영업을 하지 않은 듯 벽면 포스터는 떨어져 있고 휴지 조각들도 바닥에 널려 있었다.

이 가게는 1998년 지자체로부터 영업 허가를 받았다. 이 가게에서 일했던 직원 B씨에 따르면, 코로나 전까지만 해도 가게는 하루 200만~300만원의 매출을 기록할 만큼 호황이었다. 그러다 코로나 이후 50만원 수준으로 뚝 떨어졌고, 거리 두기가 강화되면서 3만~5만원 매출에 그친 날도 많았다고 한다. 그는 “사장님이 정부 지원금 나오면 그걸로 직원들 월급 주려고 버티고 있었는데, 나오자마자 대출 회사들이 다 빼가버려서 결국 본인 방을 빼서 월급 주고 사장님은 가게에서 사셨다”고 했다.

인근 상인들은 A씨를 ‘부지런하고 마음씨 착한 사람’으로 기억했다. 그의 가게 인근에서 짬뽕집을 운영하는 이종혁(51)씨는 “저녁에 닭고기나 바비큐 같은 음식이 남으면 항상 갖다주시던 마음 착한 분이었다”며 “코로나가 터진 이후부터는 직원도 안 두고 사장님과 실장, 둘만 일했고 최근에는 가게 문을 열었다 닫았다 하더라”고 말했다. 그는 “남의 일이 아닌 것 같아 착잡하다”고 했다.

동태탕집을 운영하는 윤모(50)씨는 “원래 (A씨가) 4개 정도 점포를 운영하다가 모두 정리하고 지금은 여기 한 곳만 남았다”며 “코로나 전에는 항상 만석에 대기까지 있을 정도로 잘되고 직원도 10명 넘었던 걸로 아는데, 코로나 이후로는 오후 9시 넘어서 장사를 못 하니까 손님이 확 줄어 하루 20만원 매출도 못 올리는 것 같더라”고 했다. 인근 순두부집 사장 정모(54)씨는 “아무래도 직장인 회식이 줄어든 여파가 컸을 것”이라며 “우리도 매출 30%가 빠진 상태인데, 같은 자영업자로서 그가 끝까지 견디지 못한 게 너무 안타깝다”고 했다.

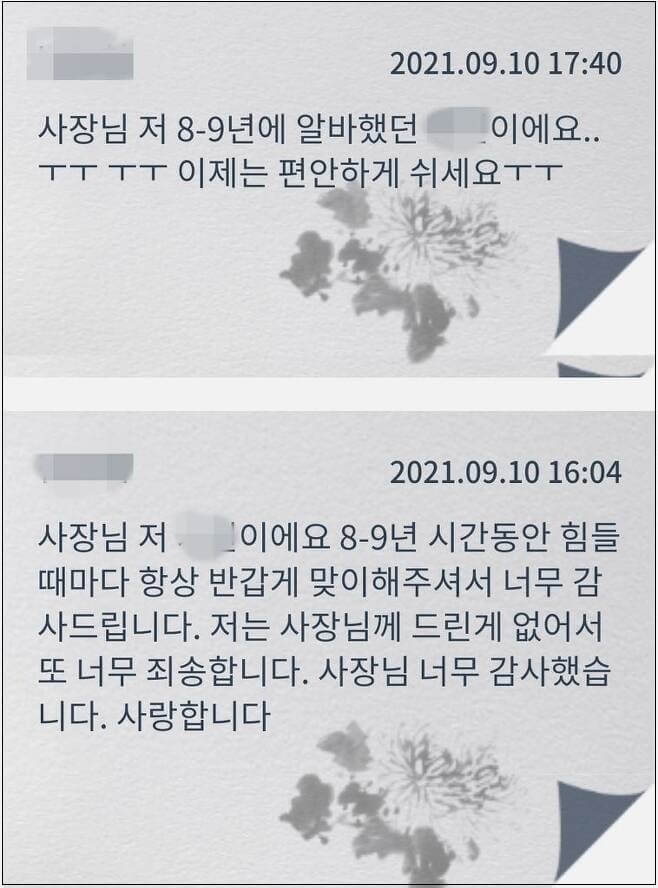

빈소에는 그간 고인과 함께 일한 직원들의 발길이 이어졌다고 한다. 온라인에 마련된 추모 공간에도 그의 가게에서 아르바이트했던 직원들이 “힘들 때마다 항상 반갑게 맞이해 주셔서 너무 감사했고, 저는 사장님께 드린 게 없어 또 너무 죄송합니다” “사랑합니다” “이제는 편안하게 쉬세요”와 같은 글을 남겼다.

여수 치킨집 점주도 극단선택

12일 전남 여수시의 한 치킨집에서도 점주가 숨진 채 발견됐다. 이 자영업자는 가게 내부에 ‘경제적으로 힘들다. 부모와 지인에게 죄송하다’는 내용의 짧은 유서를 남긴 것으로 알려졌다. 이날 두 자영업자의 죽음이 알려지자, 회원 수 82만여 명의 인터넷 자영업자 카페에선 “먹먹하고 분노가 치솟는다” “눈물이 복받친다” 등의 반응이 이어졌다.

김윤주 기자 조선일보