"생계형 정치인·교수·지식인들이 드글드글한 대한민국"...국가발전 저해요인

불법 정치세력과 사법부의 타락이 국가근간 무너뜨려

정점에서 하향으로 가는 대한민국

모두 코앞의 이익만을 추구

중장기 기획 비전 없어 국가발전 저해

(편집자주)

강대국엔 끊임없이 공부·노력하는 정치인들 많아

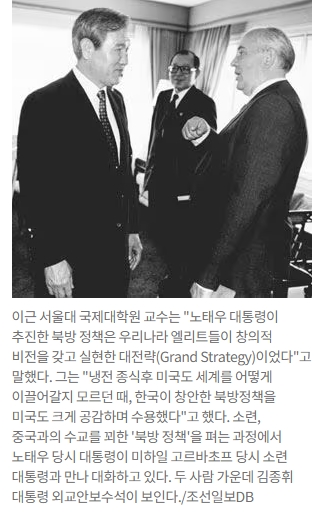

다음달 3일 대통령 선거를 20여일 앞둔 지금, 정치권과 학계·언론에선 대한민국이 지향해야 할 국가 비전이 보이지 않는다. 성장 목표, 수십 조원대 재정 투입, 약자 지원 같은 공약만 난무한다. 이근(61) 서울대 국제대학원 교수는 지난달 말 출간한 <2030 대한민국 강대국(强大國) 시나리오>를 통해 이런 흐름에 경종(警鐘)을 울리며 각계의 ‘깊은 성찰’을 촉구한다.

이 근 서울대 국제대학원 교수가 2025년 5월 5일 자신의 서울대 연구실에서 포즈를 취하고 있다. 그는 우리나라 최초의 온라인 네트워크형 싱크탱크인 '미래전략연구원' 발족에 참여했고 세계경제포럼(WEF·일명 다보스포럼)의 한반도위원회 위원장을 역임했다. <도발하라>(2016년), <대한민국, 넥스트 레벨>(2023년) 등 저서와 다수의 국·영문 국제정치학 논문을 썼다./송의달

세계 1~3위 틈에서 살아남을 확실한 전략

- 책 서두에 “강대국 대한민국은 꿈이 아니라 불가피한 현실”이라고 했다. 지금 왜 꼭 ‘강대국’인가? 중견 국가, 글로벌 중추 국가, 고래들을 견인하는 돌고래 국가도 있는데.

“국가비전의 최종단계는 국내적 비전인 선진국과 국제적 비전인 강대국 두 개 뿐이다. 우리는 이미 선진국을 이루었고 이제는 강대국 차례다. 우리는 세계 1,2,3위 강대국인 미국·중국·일본에 둘러싸여 있는 지구상 유일한 국가이다. 우리가 세계 1~3위국 사이서 생존할 수 있는 가장 명확하고 확실한 전략은 우리도 같이 강대국이 되는 것이다.”

이 교수는 이어서 이렇게 말했다.

“중견 국가나 글로벌 중추국가, 돌고래 국가와 같은 모호(模糊)하고 겸손(謙遜)한 비전으로는 강대국 사이에서 생존과 번영을 담보할 수 없다. 우리나라 엘리트 집단은 산업화와 민주화 이후 국가목표를 잃어버리고 잊어 버렸다. 리더들이 목표를 갖고 뛰어야 나라가 통합되고 국민들도 따른다.”

- 각종 선거에 나온 정치인들이 ‘큰 목표’를 잃었다는 말인가?

“그렇다. 한국 정치인들은 ‘한자리 하는 것’을 넘어 국가적 목표 달성을 위해 대통령, 장관, 국회의원이 각각 되어야 한다. 그저 ‘한자리’ 또는 ‘나으리’ 대접 받으려고 권력 주변에 줄대는 한국 정치에 자극을 주고 국가목표를 제시하고자 ‘강대국 비전’을 내걸었다.”

- 인구 5천만명에 적은 시장과 빈약한 자원을 가진 분단국인 우리가 강대국이 될 수 있을까?

“과거의 전(前)근대 농업경제 시대에는 우리나라처럼 작고 척박한 국가는 강대국이 될 수 없었다. 하지만 18세기 산업혁명을 거쳐 20세기 자유주의 국제질서가 들어서면서 강대국이 되는 문법(文法)이 바뀌었다. 작은 섬나라로 초강대국이 된 영국과 2차 세계대전에서 참패했다가 세계 3, 4위 강대국이 된 일본과 독일을 보라. 큰 영토와 인구는 더이상 강대국의 필수조건이 아니다. 아무도 영토와 인구가 큰 브라질과 인도네시아를 강대국으로 인정하지 않는다.”

‘나으리’ 대접에 큰 목표 잃은 한국 정치인들

- 21세기에 강대국이 되는 자격 또는 조건은 무엇인가?

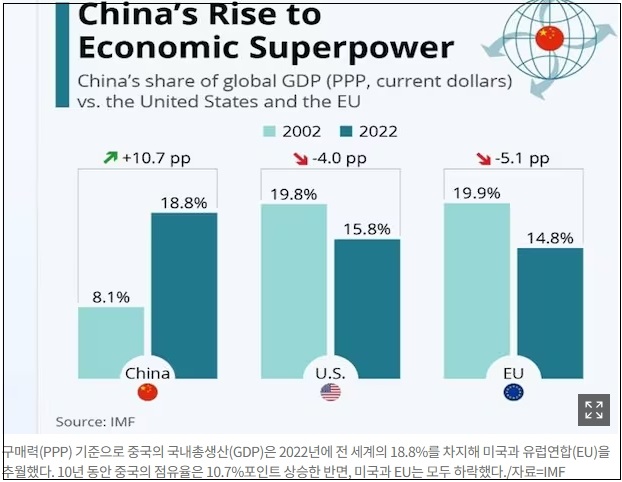

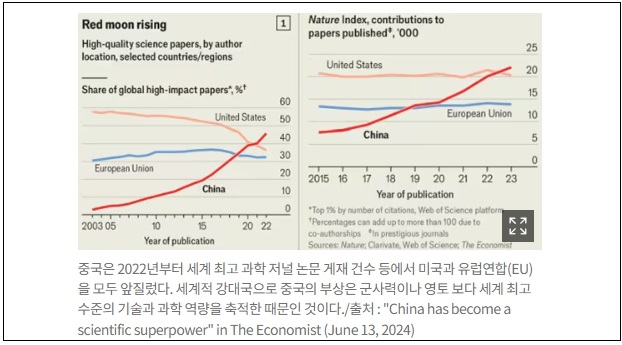

“지금의 자유주의 국제질서에서는 군사력·인구·영토 크기가 아니라 경제력·기술력·인적 자원 이 세 가지의 경쟁력에 따라 강대국 여부가 결정된다. 산업 강국(强國), 시장(市場) 및 기술 강국,인적 자원 강국이 결정적 요소이다. 중국이 2000년대에 강대국으로 부활한 것도 군사력이 아니라 경제력·기술력 때문이다. 미국, 중국이라도 인공지능(AI)·퀀텀컴퓨팅·우주항공 같은 미래 산업에서 밀리면 강대국 반열에서 탈락한다. 미래 산업을 끊임없이 좇고 선도해온 대한민국은 강대국을 충분히 넘볼 수 있는 위치에 도달했다.“

- 그럼에도 우리나라에선 “강대국이 되어야 한다. 강대국이 될 수 있다”고 생각하는 사람들이 매우 드물다.

“안타까운 일이다. 지금 우리는 경제·군사·기술·문화·인적 자원 측면에서 강대국이 될 수 있는 잠재력과 힘을 갖고 있다. 다만 강대국을 만드는 방법(方法), 강대국이 되고자 하는 의지(意志), 강대국이라는 꿈을 지도층이 제시하지 못하고, 국민에게 그 꿈을 불어넣지 못하고 있을 뿐이다.”

강대국 되고 싶은 한국 국민의 열망과 의지

이어지는 그의 말이다.

“우리는 단 한 번도 실질적 의미의 ‘제국(帝國)’을 만들어본 역사와 경험이 없다. 하지만 우리나라 좌·우파가 각각 내세우는 통일 비전의 기저(基底)에는 ‘우리도 강대국이 되고 싶다’는 열망이 자리잡고 있다. 나는 K팝의 세계화에 절대적인 공헌을 한 이수만씨가 광개토대왕에 비견할 만한 제국을 건설했다고 생각한다. 이런 제국주의적인 현상과 표현에 대해 우리 국민은 거부감은커녕 매우 자랑스러워한다. 이는 한국 국민들이 제국과 같은 강한 국가, 세계적으로 우뚝 솟은 강대국을 한번 가져보고 싶어함을 증명한다. 정치 지도자들은 국민들의 이런 열망(熱望)과 의지(意志)를 모아 국가 부흥과 도약을 꾀해야 한다.”

- 만약 우리가 앞으로 강대국이 되지 못한다면 어떤 일이 벌어질까?

“중국, 미국 같은 강대국들의 하위(下位) 경제로 전락(轉落)해 경제와 사회의 동력을 급격하게 상실하게 될 위험이 매우 높다. ‘중국몽(中國夢)’과 ‘아메리카 퍼스트(America First)’는 세계 1위 초강대국이 되려는 두 나라 지도자들이 내건 국가 슬로건이다. 특히 강대국이 되지 못한 우리가 제국주의적 성향을 지닌 중국 경제권에 편입되면, 다시금 중국의 속국(屬國) 신세가 될 것이다. 이렇게 되면 한국은 영원히 강대국의 꿈조차 꾸지 못하게 될 것이다.”

- 강대국이 되려면 지도층은 어떻게 달라져야 하나?

“선배 세대가 산업화·민주화·세계화의 숙제를 잘 수행해 세계가 부러워하는 대한민국을 만들었듯이, 지금 우리의 주류(主流) 세대는 강대국이라는 시대적 비전을 공유하고 반드시 그 비전을 실현해야 한다. 이를 위한 의지와 목표를 분명히 다지고 방법을 숙고(熟考)하며 지혜를 모아야 한다.”

한국 엘리트들에 부족한 글로벌 戰略 마인드

- 경제·기술력 외에 우리가 강대국이 되려면 갖추어야 할 요소라면?

“우리나라 엘리트들에게 가장 부족한 것은 강대국에 합당한 소프트웨어, 즉 글로벌 마인드와 시각, 전략이다. 미국의 ‘글로벌 공급망 재조정’과 쿼드(QUAD), 오커스(AUKUS), 중국의 일대일로 프로젝트와 상하이협력기구(SCO), 아시아인프라개발은행(AIIB), 아베 신조 전(前) 일본 총리의 ‘자유롭고 개방된 인도·태평양’처럼 강대국은 글로벌 마인드와 전략을 갖고 다른 강대국과 함께 국제질서를 디자인하고 새로 구축한다. 문제는 그들의 설계 내용에 따라 우리의 운명(運命)이 확확 바뀐다는 사실이다.”

이 교수는 이어서 말했다.

“그렇기에 우리는 강대국들이 주도하는 국제질서 설계와 디자인에 같이 능동적으로 참여해야 한다. 우리는 이런 설계나 디자인은 고사하고, 동참도 잘 못한 채, 한미(韓美)동맹에만 매달리는 사고방식과 습관에 갇혀 있다. 이런 모습은 프로야구 선수급 덩치가 됐는데도 좁은 동네에서 동네 야구만 하려는 것과 같다. 글로벌·전략적 사고(思考)를 하는 인재를 키우고 등용해야 한다.”

- 한국은 세계 7번째 3050클럽(인구 5천만명에 1인당 국민소득 3만달러 국가)이지만, 국제사회 기여에 매우 인색해 “지독한 ‘자국 이기주의(利己主義)’에 빠져 있다”는 지적을 받고 있다.

“강대국 마인드와 강대국 소프트웨어가 없는 우리나라 엘리트들은 한반도 밖을 넘어서는 힘의 사용에 대해 극도로 예민하고 주저한다. 우리의 생존과 번영을 담보하는 삶의 터전인 국제 시장을 지키고 설계하는데 조금도 공헌하지 않는다면, 이는 매우 이기적인 소국(小國)의 행태이다. 우리는 대한민국의 성장·번영의 터전인 자유주의 국제질서를 파괴하거나 훼손(spoil)하는 국가를 제재하고, 이를 위해 힘을 투사(power projection)할 수 있어야 한다.”

公的인 목표·자부심 잃어버린 한국 지도층

- 정치와 지식인, 학계, 언론 등을 보면 우리가 강대국이 될 가능성이 매우 희박해 보인다. 왜 이렇게 허약해졌는가? 어떤 방법이 있을까?

“한국은 명확한 목표를 가진 분야에선 뛰어난 역량과 성취를 발휘했다. 예를 들어 시장에서 살아남고 많은 돈을 벌기 위해 경쟁에서, 싸움에서 반드시 이겨야 한다는 확실한 목표 아래 목숨 걸고 일해 성취했다. 그러나 우리 정치와 학계, 지식인, 언론 등은 명확한 목표를 상실했다. 이 분야는 일종의 공공(公共)분야여서 시장 논리가 작동하지 않고, 민주화·근대화 같은 명확한 공적인 목표도 이젠 없다. 그 결과 국가적 목표를 위해 일한다는 자부심이 사라지고, 생계형 정치인·생계형 학자·생계형 언론인이 대세를 이루고 있다. 이들의 가슴을 뛰게 하는 웅대(雄大)한 국가적 목표가 다시 나와야 한다. 그렇지 않으면 이 분야 종사자들도 유튜브로 돈 버는 예능인이나 셀렙(celebrity)화할 것이다.”

- 강대국에선 도널드 트럼프, 시진핑처럼 국민에게 희생과 인내를 요구하는 스트롱맨(strong man) 리더들이 많다. 그러나 한국에선 정치인들이 대중에게 퍼주고 베풀어주는데 열심을 내지만 비전을 갖고 인내를 요구하는 경우가 거의 없다. 이러고도 강대국이 될 수 있나?

“정확한 지적이다. 우리나라 상황은, 역량은 충분한데도 강대국다운 국가비전을 제시하지 못해 국가 전체가 동력(dynamism)을 잃고 있는 독일과 비슷하다. 산업화·민주화 이후 국가목표가 사라진 우리나라에선 ‘한자리’ 하거나 ‘나으리’ 노릇하는 정치가 일상이 됐다."

이 교수는 이렇게 분석했다.

“한국에서 정권 교체는 한 자리 하려는 사람들의 진영(陣營)을 바꾸는 것이었지 국가목표를 위해 바뀌는 교체가 아니었다. 그러니 정치인들은 선거 때만 잠깐 겸손하고, 당선되면 의전(儀典)에 민감한 고관대작(高官大爵) 행보를 한다. 다시 고관대작이 되려면 남의 돈, 즉 세금(稅金)으로 퍼주는 일을 해야 한다. 이들에겐 국가를 어떻게 만들어야 하겠다는 ‘절실한’ 국가적 목표와 비전이 없다. 많은 국민들이 강대국이 되겠다는 웅대한 목표와 비전을 공유하고 있어야 그에 합당한 정치인을 뽑게 된다.”

강대국엔 끊임없이 공부·노력하는 정치인들

- 책에서 “정치는 미래 지향적이며 학습(學習)이 필요한 분야”라고 강조했다(196쪽). 이런 각도에서 강대국과 우리나라 정치인들을 비교한다면?

“강대국에는 국가적 목표를 점검하고 실현하기 위해 끊임없이 공부하고 노력하는 정치인들이 많다. 그래서 공사(公私) 구별이 우리보다 훨씬 명확하다. 한자리하고 특권을 누리려는 게 목표인 정치인은 공사 구별이 흐릿할 수밖에 없다. 강대국 정치인들은 분명한 국가목표 아래 정치를 ‘자리’ 아닌 ‘직업(職業)’으로 인식하고 일한다. 그래서 우리보다 훨씬 전문적인 정치인들이 많다. 우리도 산업화·민주화가 한참 진행될 때는 공부도 열심히 하고 사명감과 목표 의식이 있었다.”

- 우리가 강대국이 될려면 ”강대국 비전과 미래 통찰력을 지닌 지도층이 등장해야 한다“고 책에서 밝혔다(111쪽). 앞으로 어떻게 이것이 가능할까?

“산업화와 민주화라는 목표가 뚜렷했을 때, 우리나라에도 제대로 된 지도층과 지도세력이 있었다. 하지만 그 목표가 사라진 후에는 생계형 지도층이나 특권(特權) 지향적 지도층, 즉 현상유지형 지도층으로 바뀌고 있다. 추격이라는 목표가 어느 정도 달성된 후, 그 다음에 무엇을 해야 하는지 모르니 그냥 안주(安住)하고 있는 것이다.”

이근 교수는 “이제부터는 외국에서 빨리 수입하고 배우는 것이 아니라 우리 스스로가 만들고 리드(lead)해야 하는데, 그런 독자적·창조적·선구적 사고를 못하고 있다”며 이렇게 말했다.

“강대국이 되려면 강대국 인재(人材)와 경쟁하고, 같이 국제질서를 설계하고 디자인할 수 있는 초일류 인재를 키워야 한다. 교육의 패러다임도 ‘추격형(追擊型) 수재’를 키우는 단계에만 머물지 말고 ‘선도형(先導型) 천재’를 배출할 수 있는 패러다임과 기관이 나와야 한다.”

트럼프 미국과 함께 ‘한국 황금시대’ 열어야

- 작년 11월 대선 승리 후 도널드 트럼프 대통령의 광폭 행보를 어떻게 봐야 하나? 우리는 트럼프 2기 정부와 연대해서 한국의 황금시대를 열 수 있나?

“트럼프 대통령은 다른 미국 정치인들과 달리 미국이 처한 어려운 현실을 솔직하게 인정[현타·현실자각 타임]하고 대안과 해법을 찾는 사람이다. 그는 국제질서를 공정(公正)하고 미래지향적으로 설계하려 한다. 그의 목표는 질서 파괴 자체가 아니다. 그가 생각하는 설계도의 핵심은 자유주의 국제질서에서 중국을 ‘책임있는 대국’으로 만드는 것이다. 그의 이런 접근은 한국의 이익에 도움되는 측면이 많다. 우리가 트럼프의 미국과 국제질서를 함께 만든다는 자세로 협상에 임해 ‘얻을 건 얻고, 줄 건 주면’, 국제사회에서 선도(先導) 국가, 즉 강대국으로 인정받게 될 것이다. 한미(韓美)가 동의하고 공감하는 자유주의 국제질서를 만든다면, 한국의 황금 시대를 여는 필요조건을 갖게 될 것이다.”

- 우리 정치권 일각에서 제기되는 ‘중국에 셰셰(謝謝)하고 러시아와 북한과도 잘 지내면서 실리(實利)를 찾는 균형 외교를 하자’는 주장에 대해 국익을 증진하는 진짜 실리 외교가 아니라 국제사회에서 왕따가 되는 길이라고 책에서 지적했는데(231쪽).

“중국과 러시아 모두 자유주의 국제질서의 ‘책임(責任)있는 대국(大國)’이라면 그런 실리 외교를 하는 게 맞다. 그런데 중국, 러시아, 북한은 모두 자유주의 국제질서가 들어서기 이전의, 근대화 초기의 민족주의적인 세계관을 갖고 자유주의 국제질서를 파괴·훼손하고 있다. 공정한 시장 경쟁 원리를 위반하는 막대한 국가 보조금을 지급해 자국 산업을 키우고 과잉생산된 제품을 전 세계에 무더기 저가(低價) 덤핑 수출하는 중국의 행태가 대표적이다. 중국, 러시아와 실리적으로 협력하다가 우리도 국제 사회의 제재망에 들어가게 되면, 그 순간 우리는 중국, 러시아의 영향권, 경제권 안으로 종속(從屬)되고 자유주의 국제질서에서 퇴출돼 왕따가 된다.”

얄팍한 ‘對中 실리 외교’하다가 ‘왕따’ 될 것

- 트럼프 대통령 이후에 미국이 개입을 본격 축소하며 발을 빼고 세계가 지역별 블록으로 나눠질 가능성이 거론된다. 우리는 어떻게 대비해야 할까?

“인도, 일본, 영국, 나토(NATO·북대서양조약기구), 호주 같은 연대 후보국 가운데 가장 현실적이고 효과 높은 나라는 일본이라고 본다다. 자유주의 국제질서의 책임있는 대국(大國)인 일본은 인류 보편가치 측면에서 한국보다 선진적으로 국제사회에서 인정받고 있다. 아시아에서 우리가 신뢰를 갖고 미래를 함께 설계할 수 있는 대국은 중국, 러시아가 아니라 일본이다. 일본은 우리와 경제, 기술 수준이 비슷하고 노령화(老齡化) 문제도 같이 겪고 있다. 한일(韓日)이 협력해 미래 시장을 같이 키우면 아시아에서 규모가 되는 시장을 형성할 수 있다. 블록화된 세계에서도 믿고 도움될 파트너가 될 수 있다.”

송의달 서울시립대 초빙교수

조선일보

케이콘텐츠