우한폐렴 여파 중국인 고용 모두 외면...건설현장 등 구인난 심각

"중국인 고용 꺼리니…" 건설현장·간병·돌봄시장 '구인난' 쇼크

신종 코로나 '가장 열악한' 인력시장부터 덮쳤다

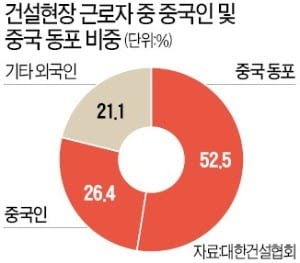

건설일용직 80% 중국동포·중국인

인력 빠지자 현장 스톱

“후자오(여권) 가지고 왔어요?”

11일 서울 구로구 가리봉동의 한 직업소개소. 일거리가 있느냐는 한 중국 동포의 문의에 직원은 이 같은 질문으로 답을 대신했다. 붉은빛 중국 여권을 넘겨주자 직원은 사증을 한 장씩 넘겨가며 출입국 날짜를 확인했다. 직원은 “지난해 말 이후 중국을 다녀왔는지를 살펴본다”며 “잠깐이라도 중국 방문 기록이 있으면 일을 줄 수 없다”고 설명했다.

신종 코로나바이러스 감염증(우한 폐렴) 확산 우려가 커지면서 중국 동포 노동자가 고용시장에서도 외면받고 있다. 중국 동포 노동자의 구직·구인이 활발하던 서울 대림동 직업소개소 골목이 11일 한산한 모습을 보이고 있다. /허문찬 기자 sweat@hankyung.com

신종 코로나바이러스 감염증(우한 폐렴)이 국내 노동시장에 타격을 주고 있다. 감염 우려에 중국인과 중국 동포들을 쓰지 않으려는 업종 및 기업이 늘고 있어서다. 국내에 체류하는 중국인 및 중국 동포들이 107만 명(2018년 기준)에 달한다. 이들의 채용 비중이 높은 건설, 간병, 식당업 등은 인력난에 시달리고 있다.

건설 공사 속도에 악영향

중국 출신 근로자들이 가장 많이 일하는 곳은 건설 현장이다. 고용노동부 관계자는 “방문취업동포(H-2) 비자를 받아 한국에서 일하는 23만 명 중 80~90% 정도가 중국 출신”이라며 “이중 상당수는 건설업계에서 일하는 것으로 분석된다”고 말했다. 대한건설협회가 추산하는 전체 건설업종 종사자 수 180만 명에 비하면 적은 숫자지만 현장에서는 분위기가 달라진다.

한 대형 건설업체 관계자는 “골조공사 등에서는 60%를 중국 동포와 중국인들이 담당한다”며 “실제 아파트 건설현장에 나가보면 적어도 절반은 중국 출신”이라고 말했다. 하지만 우한 폐렴 사태로 건설업체들은 중국 출신 근로자를 거부하고 있다.

한국인 노조에서도 건강상의 문제로 중국인 인력 사용 중단을 회사에 요구하고 있기 때문이다. 가리봉동의 인력중개업체 관계자는 “오늘 하루에만 공사 현장 세 곳에서 기존에 쓰던 중국 인력을 자를 테니 한국인을 보내달라는 요구를 받았다”며 “숫자로 따지면 40여 명인데 한국인은 힘 쓰는 일을 하려 하지 않아 찾을 수가 없다”고 말했다. 중국 인력 수요가 줄면서 교통비를 포함해 일당 15만원 하던 노임은 13만원까지 떨어졌다.

대부분의 건설현장에서 공사 속도가 둔화됐으며 몇몇 현장은 아예 중단한 것으로 전해졌다. 대한건설협회 관계자는 “3월까지 신종 코로나바이러스가 사그라지지 않으면 건설업계의 피해가 커질 것”이라고 우려했다.

돌봄노동도 비상

중국 출신 여성들이 주로 종사하는 간병과 노인·아이 돌봄, 가사도우미, 식당 등도 타격이 크다. 업계에서는 인력의 40~60% 정도를 중국인 또는 중국 동포에 의존하고 있는 것으로 추산하고 있다. 환자와 노인, 어린이 등 취약계층을 가까이에서 보살피는 일이다 보니 신종 코로나바이러스에 대한 경각심이 높다.

서울 봉천동의 가사도우미 전문 인력중개업체 관계자는 “설 이후 중국 출신은 더 이상 소개하지 않고 있다”며 “자신은 중국을 다녀오지 않았더라도 갔다온 사람들과 어울릴 확률이 아무래도 높지 않냐”고 말했다. 간병인을 전문으로 소개하는 대림동의 한 직업 상담사는 “아무리 경력이 많아도 중국인이나 중국 동포라고 하면 병원과 요양원에서 거절한다”고 했다. 중국 출신 인력 수요가 크게 줄면서 중국인 전문 인력중개업체의 업무는 30~60%가량 감소했다.

환자·노인·어린이 돌봄 '아우성'

인력 중개업무 60% 급감

이들의 서비스가 필요한 한국인들도 곤혹스럽기는 마찬가지다. 여러 육아카페에는 “중국 동포 아주머니 대신 아이를 돌봐 줄 한국인을 구한다”는 구인 광고가 크게 늘었다. 노인들의 집으로 요양보호사를 파견하는 서울의 한 업체 관계자는 “서울에서는 요양보호사의 5~10% 정도가 관련 자격을 딴 중국 동포들”이라며 “없을 때의 불편이 더 커 노인들이 먼저 ‘그냥 보내달라’고 한다”고 전했다. 식당들도 마찬가지다. 마포구의 한 돼지고기 전문점 관계자는 “1년 가까이 일해온 중국 종업원을 자르면 영업 자체가 힘들다”며 “가능한 한 손님들과 대화하지 말라는 주의 정도만 주고 있다”고 했다.

다만 제조업은 중국 출신 인력에 대한 의존도가 계속 낮아져 큰 타격이 없는 것으로 전해졌다. 고용허가제 비자(E-9)로 체류하고 있는 외국인은 24만 명 정도지만 대부분이 태국 미얀마 등 동남아시아 인력으로, 중국인 입국자는 연 150~200명에 그치고 있다.

노경목/배태웅 기자 autonomy@hankyung.com 한국경제

케이콘텐츠