[선진 안전관리로 가는 길] 건설현장 안전관리자는왜 외톨이가 되었나(1)

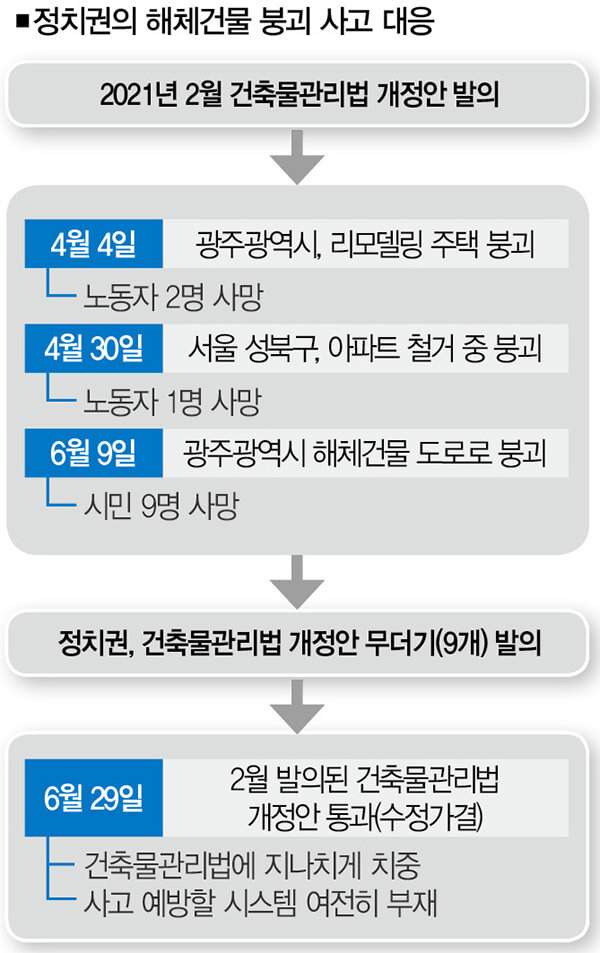

광주광역시 보수 노후주택 붕괴(4월 4일), 서울 성북구 철거 주상복합아파트 붕괴(4월 30일), 광주광역시 해체건물 붕괴(6월 9일)…. 올 4월 이후 100여일 새 건설현장에서 사망사고가 줄줄이 터졌다. 그러자 정치권은 부랴부랴 국회에서 낮잠을 자고 있던 건축물관리법 개정안을 통과시켰다. 골자는 ▲건축물 해체 시 착공신고 의무화 ▲위험 수준이 높은 공사 진행 시 상주 감리자 배치 의무화 등이다.

https://www.mk.co.kr/news/realestate/view/2020/02/199759/

(안전관리자 제도만 잘 가꿔도 건설현장의 안전을 담보할 수 있다)

edited by kcontents

하지만 이 개정안만으로 건설현장에서 시시때때로 터지는 안전사고를 예방할 수 있을지는 의문이다. 안전예방시스템이 미비할 뿐만 아니라 돌발변수도 워낙 많아서다. 특히 1981년 제정된 ‘안전관리자 제도’가 유명무실하다는 점도 사고 가능성을 부채질한다. 문제는 건설현장의 안전 문제를 총괄하는 ‘안전관리자’가 무슨 이유에서 정착하지 못했느냐다. 여기엔 한국경제의 고질병인 ‘비정규직 문제’와 ‘차별’이 숨어 있다.

지난 4월 4일 광주광역시의 재개발 지역에서 보수 중이던 노후 주택이 붕괴했다. 이로 인해 현장에 있던 노동자 4명이 매몰됐고, 그중 2명이 사망했다. 무허가 리모델링 과정에서 벌어진 일이었다. 현장에선 안전관리조차 이뤄지지 않았다. 인재人災였다. 그로부터 한달이 채 지나지 않은 4월 30일 서울 성북구 장위10구역 철거 공사 현장에서 3층짜리 주상복합아파트가 무너지는 바람에 현장 노동자 1명이 매몰돼 숨을 거뒀다.

그리고 6월 9일, 광주광역시에서 해체 중이던 건물이 도로 쪽으로 무너지면서 9명의 무고한 시민이 숨을 거뒀다. 조사 결과, 해체 업체는 계획서와 다르게 해체를 진행했고, 현장에선 안전관리가 이뤄지지 않은 것으로 드러났다.

건설현장에서 사고가 꼬리를 물자 늘 그렇듯 정치권이 나섰다. 6월 9일 ‘광주 해체건물 붕괴 사고’가 사회의 공분을 일으킨 직후, 정치인들은 건축물관리법 개정안을 9개나 쏟아냈다. 어찌 된 일인지 입법도 순식간에 진행됐다. 9개 개정안 중 ▲건축물 해체 시 착공신고 의무화 ▲위험 수준이 높은 공사 진행 시 상주 감리자 배치 의무화 등의 내용을 담은 건축물관리법 개정안이 사고가 발생한 그달에 국회 본회의를 통과했다.

언뜻 보면 정치권이 빠르게 법을 개정한 것처럼 보이지만 그렇지 않다. 이번에 국회의 문턱을 넘은 개정법안은 ‘광주 해체건물 붕괴사고’가 터지기 4개월이나 전인 올해 2월 허영 더불어민주당 의원이 발의했다. 국회에서 수개월 낮잠을 자고 있던 개정법안을 시민과 노동자가 사망한 이후에야 처리했다는 얘기다.

당연히 문제의 핵심을 제대로 짚었는지도 의문이다. 현장에선 “이번 개정법안이 비슷한 사고를 방지하는 데 큰 도움이 되지 않을 것”이란 말까지 나온다.

왜일까. 익명을 원한 건설업계 관계자의 말을 들어보자. “이번 건축물관리법 개정은 건물의 특정한 상황(건물 해체공사)에서의 안전관리를 강화한 것이다. 당연히 해체공사 전반은 물론 건설현장의 안전을 담보하는 시스템이 아니다. 건물에만 초점을 맞출 게 아니라 건설현장 전반의 안전을 담보해야 한다. 이미 있는 시스템도 제대로 운영하지 못하는데 뭘 더 바라겠나.”

이 관계자가 말한 ‘이미 있는 시스템’은 ‘안전관리자 제도’다. 먼저 현행법의 내용을 살펴보자. 산업안전보건법은 일정 규모 이상의 공사를 하면 일정 인원만큼 안전관리자를 두도록 의무화했다. 이렇게 명문화된 ‘안전관리자 제도’는 산업안전보건법이 제정된 1981년부터 있었다.

안전관리자의 임무는 사업장 전반이 안전하게 운영되도록 지도ㆍ감독하는 거다. 노동자에게 안전한 현장을 만들어 그곳을 지나는 시민에게도 안전한 환경을 제공하는 게 그들의 책무다. 정치권이 ‘속전속결’로 개정한 건축물관리법보다 안전관리자 제도 점검이 필요했다는 지적이 나오는 이유다.

30년 전에 만들어진 안전관리자 제도는 꾸준히 개선돼 왔다. 2001년 ‘공사금액 120억원 이상의 사업장’에 안전관리자를 두도록 하는 기준이 생겼다. 그 이후 소규모 사업장으로 적용대상을 조금씩 넓혀 현재는 ‘50억원 이상의 사업장’에도 안전관리자를 배치해야 한다. 2013년에는 (건설현장의) 관리감독자에게 조언ㆍ지도할 수 있는 조항도 포함됐다.

올해 11월부터는 안전관리자에게 안전업무만을 전담하도록 하는 내용이 추가될 예정이다.[※참고: 시공사가 고정비 감축을 위해 안전업무 외에 다른 업무를 부여할 때가 많아서다.] 노동계 관계자는 “건설현장에 안전관리자를 두도록 한 건 안전사고의 책임을 노동자 개개인에게 맡겨 놓지 않고, 시스템을 통해 안전을 담보하려고 만든 것”라면서 “따라서 시스템만 잘 갖춰 놓으면 매우 훌륭한 제도”라고 설명했다.

첫 단추 잘못 끼운 안전관리자 제도

문제는 이 제도가 제대로 굴러가지 않는다는 점이다. 이유는 간단하다. 안전관리자가 안전을 지도ㆍ감독할 만한 권한이나 독립성을 갖고 있지 않아서다. 현행법은 시공사가 이들을 고용하도록 하고 있지만 대부분 계약직이다. 공사기간 단축을 최우선으로 생각하는 시공사 입장에서 안전관리자는 고정비를 늘리는 요소이기 때문이다.

당연히 시공사는 계약직 안전관리자의 지도나 감독을 무시하기 일쑤다. 계약직 안전관리자들도 또다른 일감을 수주하려면 시공사의 눈치를 볼 수밖에 없다.

이 제도가 이렇게 꼬인 이유는 뭘까. 한국노동안전보건연구소의 이숙견 활동가의 말을 들어보자. “산업안전보건법은 근로기준법의 안전 조항(제6장)을 떼어내서 만들었다. 애초에 사업주가 지켜야 할 여러 규정 안에 있던 안전 부분을 독립시키다 보니 산업안전보건법의 안전도 결국 사업주가 지켜야 할 규정이 돼버렸다. 이를테면 국가가 책임져야 할 국민의 안전을 기업에 맡겨 놓은 셈이다. 노조가 있는 기업보다 노조가 없는 기업에 계약직 안전관리자가 더 많은 것도 이와 무관하지 않다.” 안전관리자 제도의 첫 단추를 잘못 끼웠다는 얘기다.

안전관리자 제도가 제대로 운용되지 않은 이유는 또 있다. 제도의 초점을 안전관리나 예방이 아니라, 사고 발생 후 어떤 처벌을 할 것인지에 맞춘 것도 문제였다. 그러니 안전사고 발생 유무를 그저 운에 맡기고, 사람이 안 죽으면 다행으로 여기는 건설현장 문화가 정착됐다.

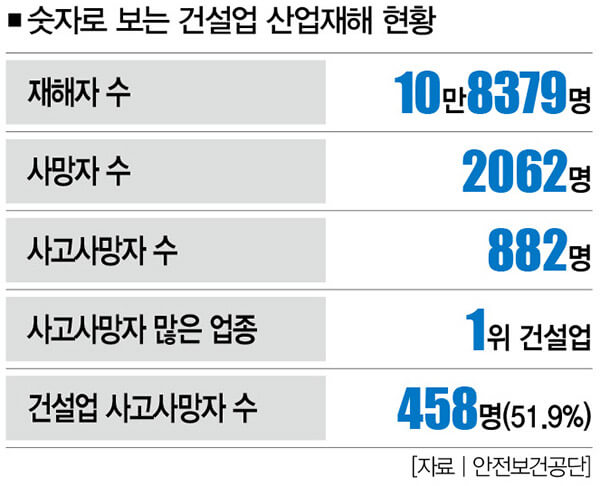

안전관리자 제도가 꾸준히 개선돼 왔는데도 건설현장의 산업재해(특히 사망사고)가 끊이지 않은 건 이 때문이다. 안전보건공단에 따르면 지난해 산업재해로 인한 사고사망자 수는 2062명이었는데, 이중 51.9%(458명)가 건설업계 노동자였다. 업종별 사고사망자 수 1위다.

발주처에도 안전 책임 부여해야

그럼 뭘 바꿔야 할까. 건설ㆍ노동업계에선 이 문제를 놓고 다양한 논의를 진행 중이다. 우선 거론되는 건 안전관리자의 정규직화다. 안전관리자를 정규직으로 채용하면 사업주 마음대로 해고하는 게 어려우니 계약직일 때보단 권한이 강화되지 않겠냐는 거다. 하지만 이게 말처럼 쉽지만은 않다.

무엇보다 사업주에게 안전관리자를 정규직으로 뽑으라고 강제할 법적 근거가 없다. 사업주 입장에서 고정비가 늘어나는 걸 두고 볼 리도 없다. 안전관리자가 정규직이라고 해서 안전을 담보할 수 있는 것도 아니다. 건설사가 정규직 유휴인력에게 안전관리 교육을 제공한 뒤 안전관리자로 투입하는 꼼수를 부리면 효과는 말짱 도루묵이다. 안전관리자의 정규직화만으로는 건설현장의 안전문제를 온전히 해결하기는 힘들다는 거다.

이런 한계점을 메우기 위해 최근 들어 논의되고 있는 게 안전관리자의 ‘소속’ 문제다. 안전관리자의 소속을 원청 시공사가 아니라 공사 발주처에 둬야 한다는 주장이다.

A중견건설업체의 이지훈 안전관리자는 “건설현장에서 발주처는 시공사보다 지위가 높아서 발주처 감독관이 현장에서 작업 지시도 한다”면서 “발주처가 안전관리자를 정규직으로 채용해 현장에 파견하면 안전관리자의 독립성과 전문성을 유지할 수 있다”고 강조했다. 사실 이 주장은 ‘관급공사’에 해당하는 얘기다.

국내 건설산업에서 관급공사가 차지하는 비중이 40%(중소벤처기업부 2015년 조사 기준)를 넘는다는 점을 감안하면 의미가 충분하다. 공기업이나 공공기관이 발주처인 관급공사에서 일어나는 안전사고만 예방할 수 있어도 사망사고의 절반은 줄일 수 있어서다. 나아가 안전관리자 채용의무가 없는(공사금액 50억원 미만) 현장이나 민간공사의 경우, 정부나 지자체가 안전관리자를 파견하는 것도 고려해볼 만하다.

문제는 실현 가능성이다. 공기업ㆍ공공기관 등 발주처가 공사 현장까지 책임져야 하느냐며 반론을 펼 가능성을 배제할 수 없다. 발주처가 정규직 안전관리사를 파견한다면, 관련 규정도 다시 손을 봐야 한다.[※참고: 건설현장에서 “발주처에 최소한의 안전사고 예방 책임이라도 부여해야 한다”는 주장이 나오는 이유는 여기에 있다. 현장에서 사고가 발생했을 때 강 건너 불구경만 하는 발주처가 숱해서다. 올해 1월 국회를 통과한 중대재해처벌법 원안原案에 발주처 처벌 조항이 들어있었던 것도 이 때문이다. 당시 이 조항은 법제사법위 논의 과정에서부터 빠졌다.]

이처럼 건설현장의 안전을 예방하는 일은 난제 중 난제다. 정치권이 서둘러 개정한 건축물관리법 하나로 뭘 어찌 할 수 있는 게 아니라는 얘기다. 언급했듯 건설현장의 안전을 총괄하는 안전관리자에게 권한과 독립성을 부여하는 건 쉬운 일이 아니다. 안전관리자의 정규직화도 풀어야 할 고리가 숱하다. 발주처에 예방 책임을 부여해 관급공사의 안전문제를 먼저 해결하는 것도 방법이지만 이 역시 가시밭길이다.

안전 전담 부처 신설 논의도

상황이 이렇다 보니 한편에선 건설현장의 안전업무를 별도로 떼어내 전담 부처를 만드는 게 어떻냐는 주장이 나온다. 실제 움직임도 있다. 고용노동부는 산재예방보상정책국을 산업안전보건본부로 확대 개편하는 방안을 논의 중이다. 한발 더 나아가 이참에 산업안전보건본부가 아니라 산업안전보건처로 격을 높여 권한이 더 강화된 조직으로 만드는 게 어떻냐는 주장까지 제기되고 있다. 문제가 심각한데도 개선이 잘 되지 않는 탓이다.

건설현장의 안전 문제는 법 하나로 해결할 수 있는 게 아니다. 법과 제도, 현장을 관통하고 있는 관례, 얽히고설킨 이해관계의 조정, 그리고 현장에 있는 모든 사람의 의식이 개선돼야 안전사고를 예방할 수 있다. 이숙견 활동가는 “그저 단편적인 법 개정만으로 안전이 담보될 거라고 여긴다면 큰 오산”이라면서 “정부와 정치권이 국민 안전에 관한 한 어떤 어려움이 있더라도 해결하겠다는 의지가 없다면 그만큼 풀기 어려운 문제”라고 꼬집었다.

김정덕 더스쿠프 기자 juckys@thescoop.co.kr

출처 : 더스쿠프(http://www.thescoop.co.kr)